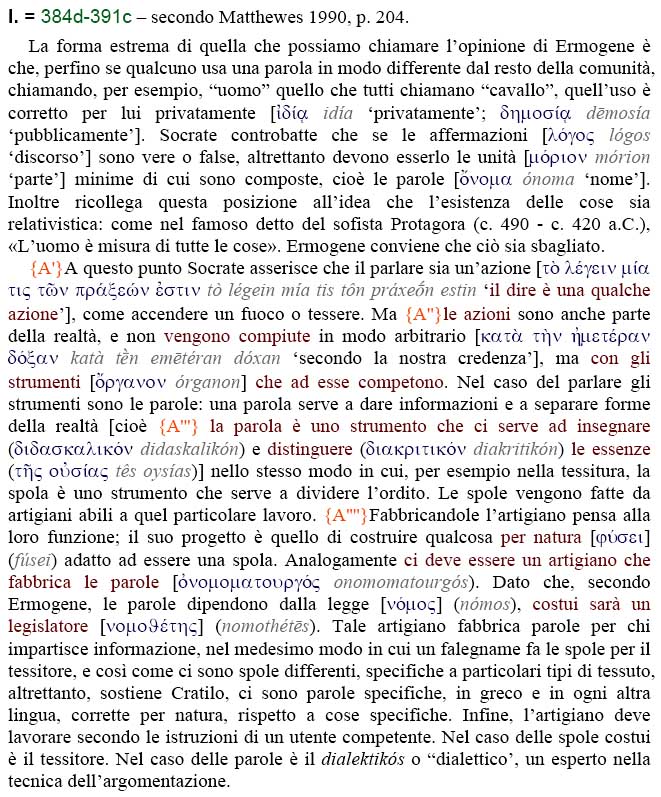

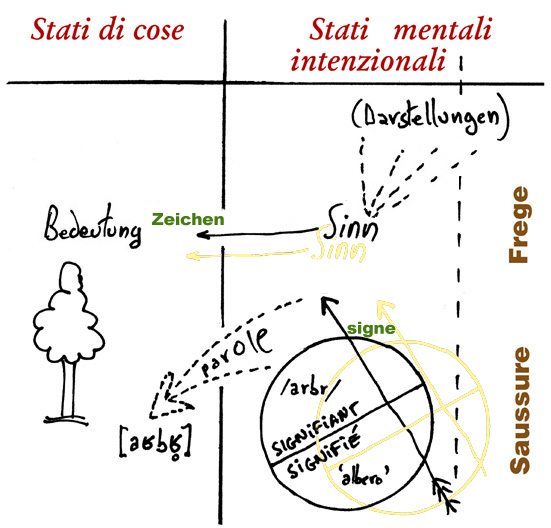

[tav. 1]

Schema del segno per Saussurre. Basato sul modello proposto nel Cours.

di Manuel Barbera (b.manuel@inrete.it).

Molti dei concetti basilari su cui si fonda la moderna linguistica

teorica risalgono alle lezioni di linguistica generale che Ferdinand de Saussure

tenne a Ginevra negli anni 1908-1909 e 1910-1911. Gli appunti di quei corsi, riordinati

e pubblicati postumi dagli allievi Charles Bailly e Albert Séchehaye nel 1916

col titolo di Cours de linguistique générale, sono stati di importanza fondamentale

per la linguistica moderna, oltre che per la semiotica, come abbiamo detto.

Segnalo, tra l'altro, che, una volta tanto, il migliore commento al Cours è,

per nostra fortuna, in italiano (ed è stato tradotto in francese!), opera di

Tullio De Mauro: cfr. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale,

publié par Charles Bailly et Albert Séchehaye, avec la collaboration de Albert

Riedingler, édition critique préparée par Tullio de Mauro, postface de Louis-Jean

Calvet, Paris, Payot, 2001(rist.) [1995(3), 1972(1)] "Grande bibliothèque Payot".

Edizione originaria: ibidem, 1916. Edizione italiana: Corso di linguistica

generale, introduzione traduzione e commento di Tullio De Mauro, Roma - Bari,

Laterza, 1967(1).

Per presentare quali siano le caratteristiche generali più importanti del linguaggio umano, pertanto, inizieremo proprio da quelle individuate e descritte dal geniale pensatore ginevrino.

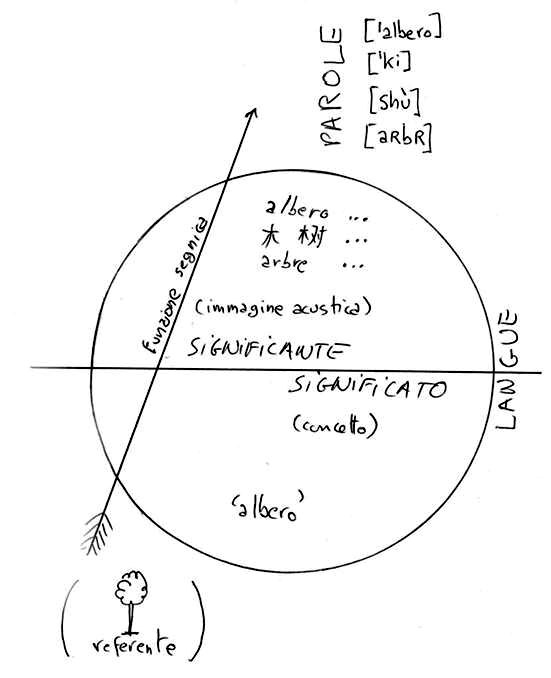

Avevamo accennato come il particolare "simbolo" (messaggio codificato)

che viene scambiato in quella specifica forma di comunicazione che è

il "linguaggio umano" (cfr. tav. 1.1-1)

sia un "segno linguistico". Quali sono allora le sue caratteristiche?

Iniziamo col disegnarne uno schema:

[tav. 1]

Schema del segno per Saussurre. Basato sul modello proposto nel Cours.

Saussure chiamava le due facce del segno signifié

'significato' e signifiant 'significante'

(due termini che sono rimasti poi standard nella tradizione linguistica e semiotica),

precisando che il segno linguistico è una «entité psychique à deux faces» che «unit

non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique» (Cours,

pp. 98-99).

La natura completamente "astratta" del segno linguistico è,

in effetti, una delle grandi conquiste del pensiero di Saussure. "Astratto", però,

può volere dire molte cose (già solo in linguistica vedremo tra poco come la tradizione

generativa ne faccia uso non del tutto identico); in Saussure è usato nel senso di

psychique, 'mentale' diremmo oggi, in quanto opposto a matériel, 'materiale'

nel senso di fisico, oggettuale: né il segno

stesso è un oggetto del mondo, né lo è il suo "significato", che è invece un concetto,

quindi ancora una volta una realtà astratta, "mentale", né lo è il suo "significante",

ché è invece una "immagine acustica", non una fisica e concreta onda sonora.

Proviamo infatti a pensare a cosa accadrebbe se le unità del nostro

linguaggio invece di essere "segni" fossero "cose": è proprio quello che satiricamente

Jonathan Swift (1667-1745), nei suoi Gulliver's Travels (l'

e-text

è scaricabile liberamente dal Project Gutemberg), faceva proporre agli

improbabili "dotti" della ancor più improbabile Accademia delle Scienze di Lagado:

We next went to the school of languages, where three professors

sat in consultation upon improving that of their own country.

The first project was, to shorten discourse, by cutting polysyllables into one,

and leaving out verbs and participles, because, in reality, all things imaginable are but

nouns.

The other project was, a scheme for entirely abolishing all words whatsoever; and this

was urged as a great advantage in point of health, as well as brevity. For it is plain,

that every word we speak is, in some degree, a diminution of our lunge by corrosion,

and, consequently, contributes to the shortening of our lives. An expedient was therefore

offered, "that since words are only names for things, it would be more convenient for

all men to carry about them such things as were necessary to express a particular business

they are to discourse on." And this invention would certainly have taken place, to the

great ease as well as health of the subject, if the women, in conjunction with

the vulgar and illiterate, had not threatened to raise a rebellion unless they might

be allowed the liberty to speak with their tongues, after the manner of their forefathers;

such constant irreconcilable enemies to science are the common people.

However, many of the most learned and wise adhere to the new scheme of expressing

themselves by things; which has only this inconvenience attending it, that if a man's

business be very great, and of various kinds, he must be obliged, in proportion,

to carry a greater bundle of things upon his back, unless he can afford one or two

strong servants to attend him. I have often beheld two of those sages almost sinking

under the weight of their packs, like pedlars among us, who, when they met in the

street, would lay down their loads, open their sacks, and hold conversation for an

hour together; then put up their implements, help each other to resume their burdens,

and take their leave.

But for short conversations, a man may carry implements in his pockets, and under his

arms, enough to supply him; and in his house, he cannot be at a loss. Therefore the

room where company meet who practise this art, is full of all things, ready at hand,

requisite to furnish matter for this kind of artificial converse.

Another great advantage proposed by this invention was, that it would serve as a

universal language, to be understood in all civilised nations, whose goods and utensils

are generally of the same kind, or nearly resembling, so that their uses might easily

be comprehended. And thus ambassadors would be qualified to treat with foreign princes,

or ministers of state, to whose tongues they were utter strangers.

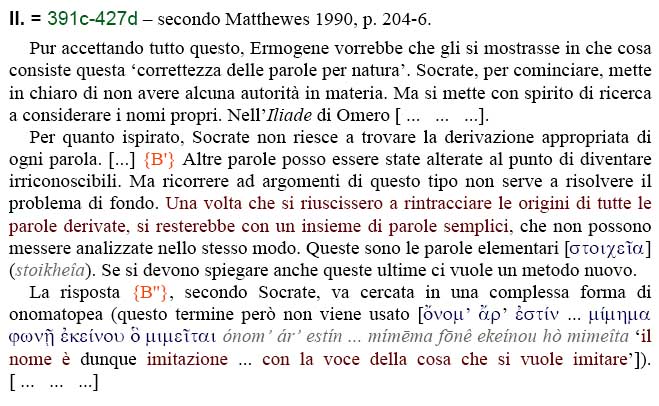

[tav. 2]. Le proposte paradossali dei dotti dell'Accademia di Lagado sul linguaggio: (a) ridurre la la lingua alla nomenclatura, (b) ridurre i nomi agli oggetti.

Il segno linguistico, pertanto, è una struttura astratta, distinta dai

concreti atti linguistici. Saussure esplicitava questa alterità radicale introducendo

l'opposizione tra langue e parole (notate che è consuetudine dei

linguisti mantenere questi due termini sempre in francese), ossia tra una struttura,

una grammatica, astratta, arbitraria e convenzionale (cfr. il paragrafo sg.), ed una

produzione, un atto linguistico, concreto, materiale e contingente.

Il fatto (per esplicitare l'esempio usato nella tav. 2) che noi abbiamo

di 'albero' (è uso comune indicare la trascrizione semantica, ossia – per dirla alla

buona – il significato dei concetti, con gli 'apici semplici') il concetto che ne

abbiamo e che lo esprimiamo con l'immagine acustica

albero è un fatto della "langue", ossia di quella precisa struttura-lingua

che è la "grammatica italiana", la cui natura propria è astratta (tanto mentale quanto sociale,

come vedremo meglio tra poco), mentre la nostra effettiva, concreta, produzione fonica

['albero] (la indico con le convenzioni della trascrizione fonetica - tra quadre

ed in IPA - che studieremo in sèguito) è un atto di "parole", ossia un fatto

contingente del mondo.

Il modo tipicamente saussuriano di opporre piano astratto (mentale)

e piano concreto (materiale) si comprende meglio considerando altre due fondamentali

caratteristiche, tra loro strettamente legate, del segno

linguistico e della "langue": la loro arbitrarietà e convenzionalità.

Queste prerogative, che risalgono, nella "soluzione" al

De interpretatione

di Aristotele (che avevamo già iniziato a leggere e cui vi invito ora a ritornare),

e nella "impostazione del problema" al

Cratilo di Platone (cui arriveremo fra poco).

La distinzione dei due

concetti, inoltre, anche era già chiara nel Cratilo,

si era persa nella tradizione successiva ed è merito di Saussure averla ribadita.

Arbitrarietà e convenzionalità sono generali ed investono tanto il segno nel suo complesso

quanto entrambe le parti coinvolte nella sua funzione segnica.

Cominciamo dalla parte più semplice, l'arbitrarietà, della quale, tanto per iniziare, possiamo mantenerne la nozione ingenua dell'uso ordinario, salvo poi precisarne il significato dopo averne esaminato le principali manifestazioni.

Che il significante sia arbitrario riesce abbastanza intuitivo: se esistesse una ragione intrinseca per cui un dato concetto debba essere espresso con una particolare immagine fonica, non capiremmo, ad es., perché il concetto per 'albero' debba essere espresso in modo diverso in italiano, albero, in francese, arbre, in cinese, shù, in giapponese, ki, e così via: in tutte le lingue dovremmo ritrovare grosso modo la stessa espressione, il che chiaramente non è.

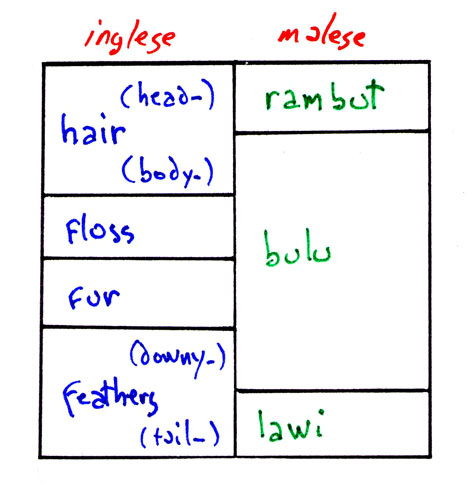

Forse meno scontato è che anche la definizione dei "concetti" (i significati, ossia) sia arbitraria, ossia idiosincratica di ogni "langue". Chiunque abbia qualche esperienza di traduzione sa però che molto spesso non vi è una effettiva corrispondenza biunivoca tra due o più concetti in lingue diverse: è il fenomeno per cui, parlando informalmente, diciamo, ad esempio, che "in italiano non c'è la parola per l'inglese sibling", e così via; più correttamente dovremmo dire che l'italiano non individua come concetto specifico 'la comune discendenza da un'unica coppia di genitori' e non la esprime con una specifica immagine acustica. Gli esempi potrebbero essere innumerevoli; per iniziare da casi semplici e da lingue occidentali si considerino ad es. 'gamba' e 'carne'

| Italiano | Inglese | Tedesco | Finnico |

| gamba | leg | Fuss | jalka |

| piede | foot | " " | " " |

| Francese | Inglese | Italiano | Ungherese |

| viande | meat | carne | hús |

| chair | flesh | " " | " " |

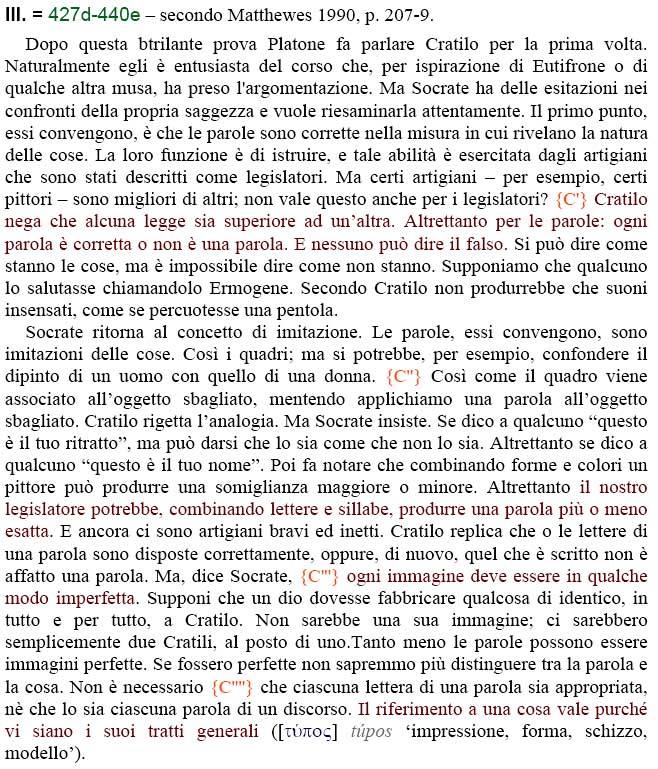

[tav. 3]

Diversa divisione dei campi semantici in lingue diverse: i termini per 'gamba - piede'

e per 'carne' in alcune lingue europee.

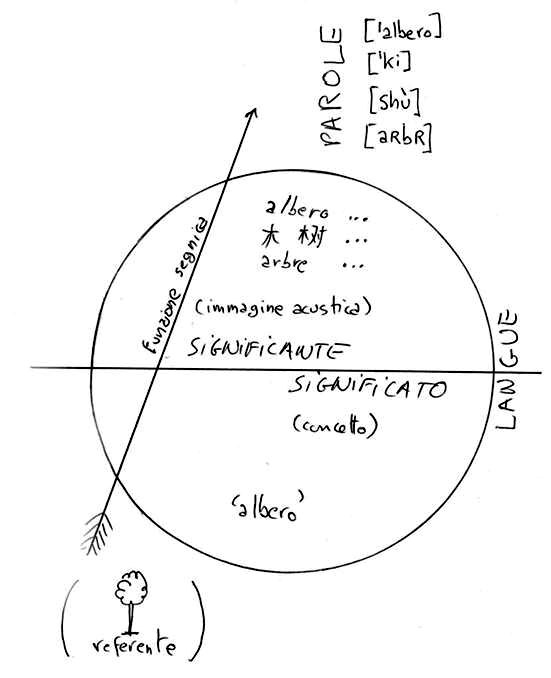

Naturalmente, oltre alle corrispondenze nette 1:2 come le precedenti,

non mancano anche i casi in cui le corrispondenze sono distribuite in modo più confuso.

Un esempio ben noto (in questa formulazione risale a Hjelmslev) è quello dei nomi di

colore (che sono un buon esempio di un campo lessicale che ricopre una realtà continua, non "naturalmente" segmentabile)

in inglese e gallese:

[tav.4ab]

«Confrontando il gallese e l'inglese per esempio, troviamo che all'inglese green

corrispondono in gallese gwyrdd o glas; a blue corrisponde glas; a gray corrispondono

glas o lwwyd; a brown corrisponde llwyd. Cioè, la parte dello spettro coperta

dall'inglese green è tagliata in gallese da una linea che assegna una parte di tale

zona alla parola gallese che copre anche l'area dell'inglese blue, mentre la

distinzione inglese tra green e blue non si trova in gallese. In gallese mancano

anche le distinzioni inglesi tra blue e gray e fra gray e brown; d'altra parte,

l'area coperta dall'inglese gray è suddivisa in gallese e attribuita in parte

all'area che corrisponde a blue e in parte all'area che corrisponde a brown».

Citazione e tavola riprodotti da Louis Hjelmslev, I fondamenti della teoria del linguaggio,

Introduzione e traduzione di Giulio C, Lepschy, Torino, Einaudi, 1968, pp. 57-58.

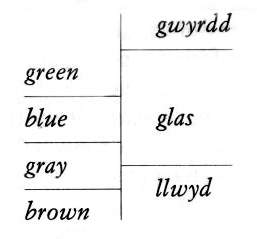

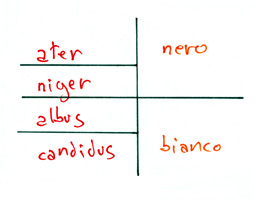

Bianco e nero in latino ed italiano: come inglese e gallese sono lingue "vicine", italiano e latino

sono uno la continuazione dell'altro, eppure hanno sistemi costruiti ben diversamente,

anche se questa volta in modo simmetrico. Il latino è sensibile all'opposizione tra opaco

e riflettente, mentre l'italiano la ignora: in latino un cristallo di tormalina è niger

mentre la fuliggine è atra; entrambi in italiano sono semplicemente neri.

In realtà, quando parlavamo dei nomi di colore come di un continuo lessicale non "naturalmente"

divisibile, semplificavamo moltissimo (la bibliografia sull'argomento è in effetti enorme). In effetti andrebbe distinto

(1) il fenomeno fisico dell'assorbimento luminoso, dall'altro (2) fenomeno fisico della natura dei nostri

recettori sensoriali (conidi e bastoncelli) che producono l'immagine "colorata" nella retina, e dalla (3) nostra

lettura mentale di essa. E propriamente (2), il nostro "spazio" visivo, non è continuo

ma "costruito" dai nostri recettori: ha infatti 3 definite dimensioni, la (a)

tonalità (quello che col termine inglese cui Photoshop e simili programmi di grafica ci hanno

reso avvezzi sarebbe hue), in cui la configurazione dei nostri fotoricettori determina

quattro colori primari, il rosso il giallo il verde ed il blu, la (b)

luminosità, con il bianco ed il nero, e la (c)

saturazione, cioè la "purezza" del colore. Ma (1) e (3) lo sono; e quello

che qui ci interessa è propriamente il solo (3): che (2), che non è linguistico

ma bensì fisico, non sia arbitrario non è affatto in questione, ed è ai fini del nostro discorso irrilevante.

La gamma dei colori è costituita da un intervallo di frequenze di

assorbimento luminoso la cui segmentazione è giocoforza "arbitraria", e gallese ed

inglese sono lingue linguisticamente assai diverse (una è celtica e l'altra è germanica)

ma "culturalmente" (storicamente, geograficamente, politicamente ...) sono lingue

assai vicine. Se proviamo il caso contrario (lingue culturalmente distanti, ma dominio

semantico di base, che penseremmo quindi non "arbitrariamente" scomponibile), inoltre,

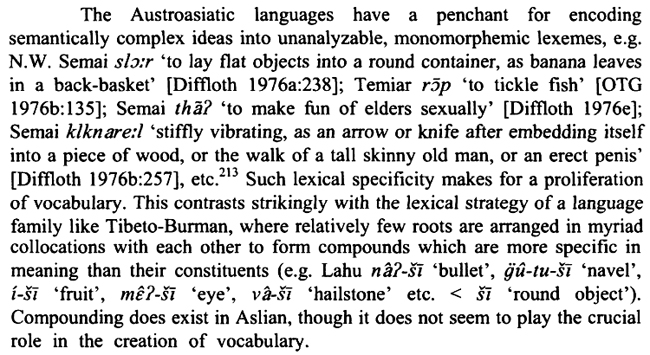

la situazione non cambia di molto: un buon esempio è quello dei termini per ciò che ricopre

i corpi (capelli, peli, pelliccia, piume, lanugine vegetale ecc.) in inglese e malese

(una lingua austronesiana):

[tav. 5]

Un esempio di concettualizzazioni diverse ed asimmetriche di un'area semantica di base,

'ciò che ricopre i corpi', in due lingue in tutti i sensi distanti, inglese e malese: il malese

sembra concettualizzare come distinti solo i capelli e le piume della coda, laddove tutto

il resto è indistinto, è considerato la stessa cosa; prospettiva molto "strana" per noi. Si noti

che a volte ad un termine dell'inglese ne corrispondono due nel malese, come hair :

rambut + bulu, che sembra la stessa differenza tra 'peli della testa'

capelli e 'peli del corpo' peli che abbiamo in italiano, anche se rambut

è più esteso di capelli applicandosi anche ad oggetti per i quali noi preferiremmo

peli, per cui ad esempio il frutto, simile ad un riccio rossastro, e diffusissimo

in Asia, del Nephelium lappaceum in malese è detto rambutan (ma in sundanese,

un'altra lingua austronesiana, si ha buluan), nome col quale è generalmente noto (per

modo di dire) anche in Occidente. Ma a volte ad un termine del malese ne corrispondono

fino a cinque dell'inglese (bulu : hair + (downy) feathers + floss

+ fur) mentre ad un altro termine del malese non ne corrisponde uno specifico in inglese

(lawi : tail feathers). Basato su Robert Blust, The Austronesian Languages,

Canberra, Australian National University - Research Shool of Pacific and Asian Studies,

2009 "Pacific Linguistics" 602, p. 333.

In generale, infatti il grado di diversità delle griglie concettuali tra due lingue è

di solito proporzionale alla distanza culturale, antropologica, delle comunità che di

quelle lingue fanno uso.

| Inglese | Giapponese | Genere | Grado | Relazione | |

| brother | otooto | maschile | minore | io | 'my younger brother' |

| otooto-san | maschile | minore | tu | 'your younger brother' | |

| ani | maschile | maggiore | io | 'my older brother' | |

| oniisan | maschile | maggiore | tu | 'your older brother' | |

| sister | imooto | femminile | minore | io | 'my younger sister' |

| oimooto-san | femminile | minore | tu | 'your younger sister' | |

| ane | femminile | maggiore | io | 'my older sister' | |

| oneesan | femminile | maggiore | tu | 'your older sister' |

[tav. 6]

La suddivisione dell'area semantica di 'sibling' (per l'italiano cfr. sopra)

in inglese e giapponese. L'esempio è adattato dal sito

Introduction to F. de Saussure

di Earl Jackson Jr.

Non solo. "Arbitrario" è anche quali siano le categorie e relazioni

logiche che una lingua sceglie di rappresentare obbligatoriamente, ed il modo in cui le

categorizza nella grammatica: in altre parole, quali siano le classi di "morfemi" (i

segni linguistici minimi, cioè le unità più piccole dotate di significato) e come

questi si costituiscano in "parole" (qualsiasi cosa che poi intendiamo con, appunto, questa parola:

formalmente la nozione è delle più problematiche - cfr. ad es. Giorgio Graffi, La

parola tra "unità concreta" e "unità astratta", in "Incontri linguistici" XXXI (2008)

41-75 - ma atteniamoci pure per ora alla nozione "ingenua" che sicuramente ne abbiamo).

Più in generale, già la scelta di quale debbano essere le parole di una lingua, intese

come le "voci" primarie del suo lessico (pensate alle entrate, lemmi, di un dizionario),

contrappone lingue con strategie opposte: da una parte parole tendenzialmente coincidenti

con i segni minimi, numerosissime, inanalizzabili e con significati spesso peculiari, e

dall'altra parole quasi sempre costituite da più segni minimi (polimorfemiche), con pochi

morfemi lessicali primari che generano per abbinamento ad altri moltissime parole

complesse. Nella tavola seguente è contrapposta la strategia del primo tipo nelle lingue

austroasiatiche con quella

del secondo tipo delle lingue sinotibetane.

[tav. 7]

Un esempio di differenza di strategie nella formazione della parole, ossia di arbitrarietà

nella definizione del lessico primario: da una parte le lingue

austroasiatiche,

esemplificate con le arcaiche lingue asliche della Malesia, e dall'altra le lingue

sinotibetane, esemplificate con

una lingua lolo-birmana

(ma pensate anche al cinese, se volete).

Da James A. Matisoff, Aslian: Mon-Khmer of the Malay Peninsula [with notes by

Geoffrey Benjamin], in "Mon-Khmer Studies Journal" XXXIII (2003) 1-58, pp. 48-49.

Per l'arbitrarietà più propriamente delle categorie grammaticali,

poi, nel modo più elementare basta già confrontare l'italiano con l'inglese. La parola

italiana muro è formata da due morfemi, quello lessicale mur- che ha

il significato 'muro' e quello flessionale -o che ha il significato 'genere

maschile, numero singolare'; la parola grossomodo corrispondente in inglese è wall

che però è formata da un morfema solo, quello lessicale col significato di 'muro'. In effetti

in inglese sono moltissime le parole monomorfematiche, costituite da un unico morfema,

mentre in italiano sono abbastanza rare.

Come per l'arbitrarietà del significato, anche per l'arbitrarietà delle categorie

grammaticali la differenza, comunque sempre presente, cresce moltissimo se ci spostiamo

a considerare lingue tipologicamente ed antropologicamente molto distanti dal nostro

vecchio Occidente. Ad esempio, nel verbo italiano sono possibili, oltre ai morfemi

lessicali, ed a pochi morfemi derivazionali (che servono, cioè a trasformare la

classe di una parola: pietr-a > im-pietr-are), solo i morfemi di tempo/aspetto

(ad es. presente, imperfetto), modo (indicativo, ecc.), diatesi (passivo, ecc.) e persona;

raramente, pertanto, si hanno parole con più di tre o quattro morfemi. In atsugewi, una

lingua Palaihnih della California NE estintasi nel 1988, erano possibili forme verbali

complesse e sorprendenti quanto alle categorie espresse come la seguente (fonte:

Leonard Talmy, Lexicalization Patterns: Semantic Structure in Lexical Forms,

in Language Typology and Syntactic Description. III, edited by Timothy Shopen,

Cambridge University Press, 1985, pp. 57-149, es. a p. 109; riportato anche da Marianne Mithun,

The Languages of Native North America, Cambridge (UK), Cambridge University

Press, 1999, p. 471): mphol:úphmik:a che significa (lascio in inglese

traducenti e glosse come dalla fonte) 'you spat your candy ball into his face',

cioè letteralmente 'you caused a small shiny spherical object to move into his

face by acting on it with your mouth egressively', dato che va analizzato nei morfemi

componenti mw- ... -a '2/3.FACTUAL' -phu- 'egressively from the mouth'

-lup- 'for a small shiny spherical object to move or to be located' -mik:-

into the face'. L'esempio, credo, si commenta da solo ...

I pochi casi che abbiamo visto dovrebbero avere illustrato come si strutturi l' "arbitrarietà del segno", ma dovremmo ancora meglio precisare che valore, anche teorico, essa abbia, per poi poter vedere in che misura sia legata alla nozione di "convenzionalità".

Non è ormai, dopo la rassegna precedente, difficile vedere che la nozione

saussuriana di arbitrarietà non è nel senso di 'casuale, aleatorio', ma bensì

nel senso che il segno non è "causato" (non è

determinato da relazioni necessarie di causa ed effetto) e non è "motivato" (non è

determinato da alcun rapporto di somiglianza, ossia non presenta motivazione):

per riprendere l'esempio della tav. 2, la rappresentazione fonica albero

non è determinata da alcun rapporto di causa-effetto né di somiglianza con il concetto

'albero' della lingua italiano ("langue"), né il segno linguistico "albero" della medesima

lingua è determinato da alcun rapporto causale o di somiglianza con la classe degli

oggetti del mondo ("alberi") cui può riferire. Questo non significa, naturalmente, che

non debbano esistere "segni motivati" (anzi, nella

tradizione della semiotica di Peirce questi

sono di norma chiamati "icone", in quanto il significante intrattiene con il significato

un rapporto di "somiglianza"), ma solo che i segni linguistici di norma non lo sono.

Ho detto "di norma": va infatti detto che sono state talora (già dallo stesso Saussure)

notate delle particolari aree della lingua in cui la motivazione appare determinante: si tratta,

in generale, delle onomatopee (ad es. il "sibilare" del vento o l' "ululare" del lupo)

e del lessico cosiddetto espressivo (ad es. "mamma", "bua", "pupu", ecc.).

Il fenomeno è indubbiamente reale, ma che incidenza può avere nel sistema di una lingua?

Proviamo a considerare, ad esempio, le riproduzioni "linguistiche" (onomatopee)

dei versi degli animali (purtroppo non è più online l'efficace sito

Sound of the

World's Animals di Catherine N. Ball, una linguista americana attiva soprattutto

nel campo della linguistica computazionale e della filologia germanica, cfr. il suo

profilo), anche solo accontentandoci

del confronto delle forme inglesi fornite da Wikipedia

con quelle italiane che (presumibilmente) già sappiamo: ciò può suggerire interessanti

considerazioni. Noterete, infatti, che

le parole con cui vengono riprodotti i versi degli animali presentano indubbiamente una

qualche somiglianza con i suoni originali (sono, ossia, "motivati"), ma sono anche spesso

radicalmente diverse tra loro in italiano ed inglese. In altre parole, se il principio della

motivazione fosse fondamentale ci aspetteremmo una somiglianza maggiore tra le

espressioni delle varie lingue, ed, anzi, se fosse in gioco un vero principio causale

ci dovremmo aspettare una identità totale. In realtà, anche in questo caso, la

convenzionalità finisce per avere la meglio, confermandosi come la caratteristica

dominante.

Abbiamo visto come Saussure dimostri convincentemente come la

langue sia arbitraria. Questo, va osservato, è in un certo modo contrario alla

naturale tendenza che "ingenuamente" avremmo, in quanto insita nella natura stessa

della creazione dei miti: Ernst Cassirer

(1874-1945; è il grande filosofo e storico della filosofia autore della

Logica delle forme simboliche) osservava infatti che

«The notion that name and essence bear a necessary and internal relation to each

other, that the name does not merely denote but actually is the essence of

its object, that the potency of the real thing is contained in the name - that is

the one of the fundamental assumptions of the mythmaking consciousness itself»

(Ernst Cassirer, Language and Myth, translated by Susanne K. Langer, Harper

& Brothers 1946, Repr. New York, Dover Publications).

Non a caso in molte culture "primitive"

(dalle Americhe all'Africa all'Oceania) scoprire il nome del nemico equivale a

catturarne l'essenza, ad averlo magicamente in proprio potere. E comunque non mancano

sopravvivenze archetipiche di questo schema anche nella nostra cultura, in aree

che vanno dalla tradizione popolare alla finzione artistica. Un esempio che tutti

dovremmo in qualche modo aver presente (chi non ha mai sentito il Nessun dorma? -

non fosse che per "colpa" di Pavarotti) è la Turandot di

Puccini

1858-1924 (basata, non a caso su una

"favola" del settecentista veneziano Gasparo Gozzi 1713-1786), nella quale

la prova cruciale, che deve decidere della vita o della morte dell'eroe,

è proprio la scoperta del suo nome:

CALAF:

Tre enigmi m'hai proposto,

e tre ne sciolsi.

Uno soltanto a te ne proporrò:

il mio nome non sai.

Dimmi il mio nome.

Dimmi il mio nome

prima dell'alba,

e all'alba morirò!

[tav. 8]

Il finale dell'atto II della Turandot di Puccini (l'

e-text

del libretto, con anche una traduzione spagnola, è liberamente accessibile dal

sito KAREOL)

Il problema è, in effetti, vecchio almeno quanto la nostra cultura

(se non più), e si trova filosoficamente impostato già in un dialogo di

Platone

428 - 347 a.C, il Cratilo, che si può a ben diritto considerare

il primo testo di linguistica e di filosofia del linguaggio del nostro Occidente.

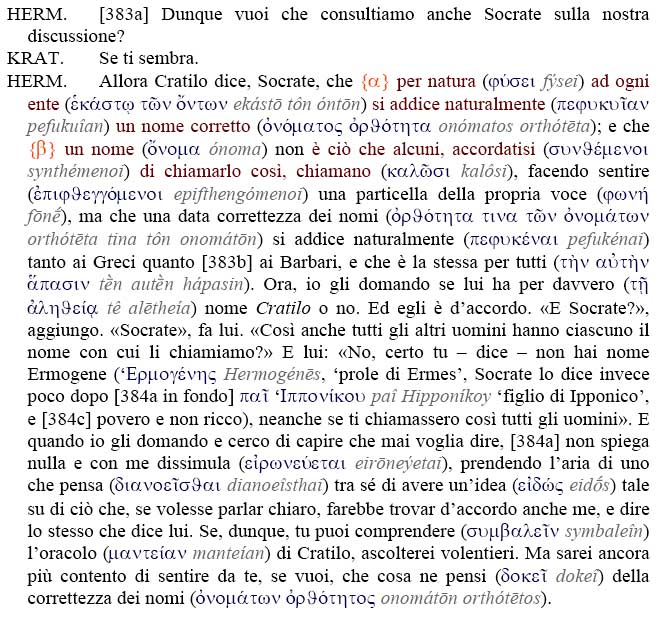

Nel dialogo partecipano tre personaggi, Ermogene, Cratilo e Socrate, e discutono

di come i nomi siano relati alla realtà:

[tav. 8]

L'inizio del Cratilo con la dichiarazione del tema principale del dialogo.

Mancano (sembra incredibile) buone traduzioni italiane del dialogo (al meglio sono

antiquate, scritte in italiano obsoleto), anche se un

e-text

del dialogo è liberamente disponibile in versione inglese sul sito del

Project Gutenberg.

Così per questa, cruciale porzione del dialogo

(è un po' il lever de rideau, l'alzata del sipario, su tutta la linguistica

occidentale...) vi dò una traduzione mia, con lo stesso sistema che avevamo visto

per il De interpretatione

di Aristotele: evidenziate in mattone sono le tesi principali, numerate tra {uncinate} arancioni;

in blu sono dati i termini greci originali, trascritti in grigio; in verdone tra

[quadre], infine, la numerazione Stephanus.

[tav. 10]

La numerazione tra quadre del testo nella tavola precedente è quella di pagina e

sezione della prima e storica edizione di Platone del 1578, approntata dallo Stephanus, monumento ancora

fondamentale e comunemente usata come riferimento assoluto: ne riproduco il frontespizio.

Dell'edizione dello Stephanus bene dice la Internet

Encyclopedia of Philosophy: «Except for the Timaeus, all of Plato’s works were lost

to the Western world until medieval times, preserved only by Moslem scholars in the Middle East.

In 1578 Henri Estienne (whose Latinized name was Stephanus) published an edition of the

dialogues in which each page of the text is separated into five sections (labeled

a, b, c, d, and e). The standard style of citation for Platonic texts includes the

name of the text, followed by Stephanus page and section numbers (e.g. Republic 511d).

Scholars sometimes also add numbers after the Stephanus section letters, which refer

to line numbers within the Stephanus sections in the standard Greek edition of the

dialogues, the Oxford Classical texts.»

Se in queste prime battute del dialogo l'impostazione del problema pare

chiara, e sono già messe su tappeto le parole chiave, i concetti, che saranno

determinanti in tutta la tradizione filosofica successiva, a partire da quel

De interpretatione

di Aristotele che avevamo già iniziato a leggere (e cui vi invito ora a ritornare), pure il Cratilo,

nel suo complesso, è un dialogo difficile e problematico. Già la sua datazione

è incerta: chi lo crede giovanile (c. 390 - 385 a.C.), od al limite appena precedente il

Simposio, chi, appunto, intermedio (c. 380-360 a.C.) affine al Fedone,

chi tardo (c. 355-347 a. C.), a complemento del Teeteto e del Sofista,

e chi, a mio parere più verosimilmente, come ripreso più volte e con rifacimenti

di epoche diverse. Non solo, fin la sua autenticità

è stata messa in dubbio, sia pure con argomentazioni assolutamente non convincenti.

Anche dal punto di vista della sua struttura il dialogo è strano, o perlomeno

anomalo tra gli altri dialoghi platonici, in quanto il personaggio eponimo, Cratilo,

non parla praticamente mai, e la maggior parte del dialogo è occupata da un lunghissimo

sproloquio etimologico di Socrate, in genere folle od incomprensibile (è la principale

ragione per cui qualcuno ha dubitato dell'autenticità del dialogo; forse è una presa

in giro, che più non comprendiamo, di qualche filosofo dell'epoca di cui abbiamo perso

fin la memoria). I personaggi del dialogo, tra l'altro, sono figure storiche:

di Cratilo sappiamo qualcosa, oltre che dal dialogo platonico, ed a parte alcuni

riferimenti più tardi e derivativi (Diogene Laerzio ed altri), da pochi ma importanti

passi di Aristotele (Metafisica 987a e 1010a, e Retorica 1417b),

che ce lo tratteggia come un seguace di Eraclito (il presocratico, ricordate?, cui si

attribuisce l'idea che tutto sia cambiamento, non ci può bagnare due volte nell'acqua

dello stesso fiume, ecc.) con cui Platone sarebbe stato in

notevole rapporto da giovane; di Ermogene sappiamo invece ben poco, se non che era un sodale di

Socrate (in base al Fedro 9b) e che ne fu presente (secondo Senofonte) alla morte.

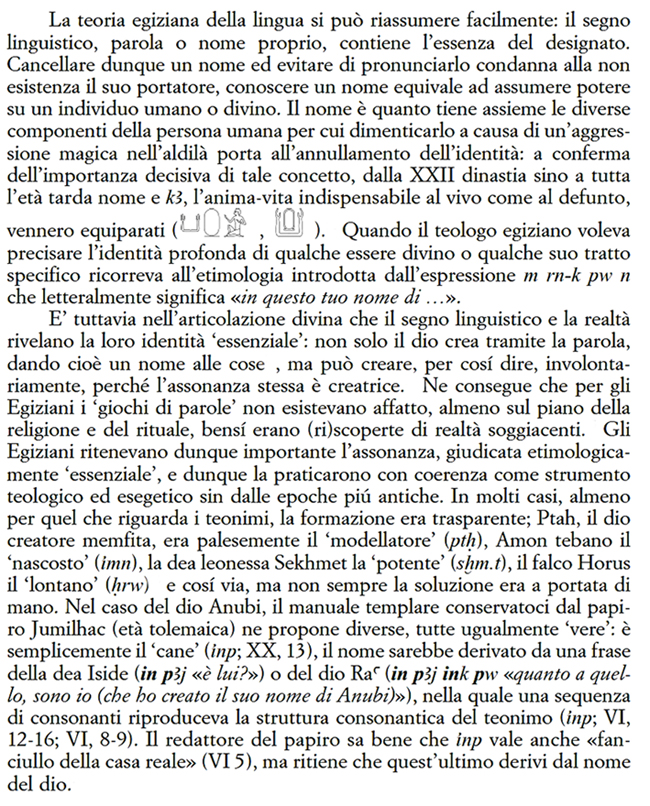

Già da questi preliminari però si possono trarre alcune osservazioni: la tesi

convenzionalista viene connessa ad un personaggio "postsocratico" ed è pertanto "nuova", "filosofica";

la tesi naturalistica viene connessa ad un personaggio "presocratico" ed è pertanto

precedente la "nascita della filosofia", sapienziale: non a caso come la "sapienza" greca arcaica

ha connessioni orientali, così la teoria naturalistica del linguaggio si identifica

con quella caratteristica della cultura egiziana:

[tav. 11]

La linguistica secondo gli antichi egizi: un cratilismo orientale. Pp. 126-7 da

Franco Crevatin, Egitto antico ed etimologia, in L'etimologia. Atti del XXXV Convegno

della Società Italiana di Glottologia. Napoli, 21-23 ottobre 2010, testi raccolti a cura di

Alberto Manco e Domenico Silvestri, Napoli, Il Calamo, 2010, pp. 123-155

Complessivamente il dialogo, che pure è stato spesso letto nei modi

più diversi, sembra condensabile come nelle prime battute che abbiamo letto poc'anzi:

Cratilo sostiene che i nomi sono adeguati per natura (phúsis), Ermogene invece

che non sono dovuti alla natura ma bensì ad una legge (nómos) od al costume

(éthos). Nel resto del dialogo Socrate, invece, dapprima (c. 8 pagine) porta argomenti contro

Ermogene, sostenendo che le parole non sono arbitrarie, poi (c. 37 pagine) si lancia (contrappuntato

sempre dal solo Ermogene) nella lunga e folle cavalcata etimologica che occupa la

porzione centrale del dialogo, ma poi (c. 14 pagine) nell'ultima parte porta argomenti anche contro

Cratilo (che finalmente parla, se pure per poco!), sostenendo che studiare il

linguaggio non serve a conoscere il mondo.

Cosa davvero ne pensi Platone, come spesso nei suoi dialoghi, non è facile da stabilire.

Ma bisogna spingersi oltre e leggere più a fondo il dialogo per rendersi conto della sua

importanza. In mancanza di buone traduzioni (prima vi ho riferiti all'e-text inglese,

che almeno è gratuito; un buon riassunto critico, sempre in inglese, è anche disponibile

online nella Stanford

Encyclopedia of Philosophy) la nostra chiave di accesso in italiano, non potendo

tradurvelo ora tutto io, potrebbe essere la versione compendiaria (ma l'essenziale

c'è tutto) che ne dà Peter Matthews, almeno per la prima e l'ultima sezione del dialogo,

trascurando quasi in toto la sezione etimologica, con qualche ulteriore taglio e

poche inserzioni e farciture:

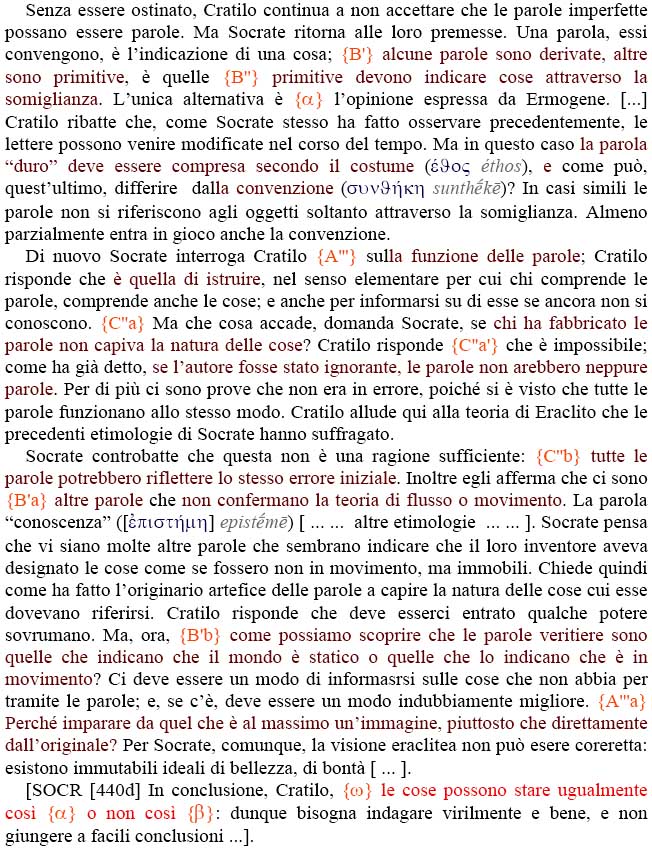

[tav. 12abc]

Un riassunto delle parti principali del Cratilo: adattato da Peter Matthews, La linguistica greco-latina,

in Storia della linguistica a cura di Giulio C. Lepschy, Vol I, Bologna, Il Mulino,

1990, pp. 187-310 (in particolare pp. 203-209), con tagli ed inserzioni (tra quadre).

Mio è il sistema di colori e la segnalazione della principale struttura argomentativa,

già usato nella tavola precedente (con il "prologo" del dialogo tradotto integralmente)

e per il De interpretatione

di Aristotele: evidenziate in mattone sono le tesi

principali e secondarie, numerate tra {uncinate} arancioni (con lettere greche per le

due alternative principali, e latine maiuscole + apici + minuscole per le altre tesi;

in blu sono dati i termini greci originali, trascritti in grigio; in verdone tra

[quadre], infine, la numerazione Stephanus.

Nella proposta di lettura che (a partire dal Matthew) vi ho presentato

le tesi principali sono due, quelle che ho marcato come {A} e {C}. Nell'una, {A},

nella prima parte, Socrate muove contro Ermogene, ma in realtà elabora una tesi

parzialmente "mista": l' "onomaturgo", l'artigiano che fabbrica le parole in base all'uso cui

"per natura" sono destinate, è anche un "legislatore" (nomothetes. Nella seconda, {C},

Socrate muove contro Cratilo, in base alla sua assunzione che se le parole sono per natura

"giuste" non è possibile dire il falso (a tesi {C}, tra l'altro, è probabilmente vera

dal punto di vista storico: è attribuita a Cratilo anche dalla testimonianza di Aristotele, che a

commento racconta come Cratilo andasse oltre Eraclito sostenendo che non solo non ci può bagnare la

seconda volta nello stesso fiume, ma neppure la prima!). In mezzo, dalla farragine etimologica, si estrae

una tesi {B} "eraclitea" sul cambiamento delle parole del tempo (in termini moderni, diremmo sul

mutamento diacronico, introdotta per sostenere {A}, ma variamente utilizzata per

{C}. Dopo l'introduzione e la discussione di {C}, vengono portate e subito contrastate

altre versioni parziali o modificate della tesi di Cratilo, e vengono riprese e discusse

altre tesi dette precedentemente, ma sostanzialmente la discussione sembra

sfaldarsi, finché, alla fine, i tre amici se ne vanno, e Socrate dice, testualmente, che

le cose possono stare così (come dice Cratilo) o no: ma l'importante è pensarci bene sopra.

Ed in effetti è più di una ventina di migliaia d'anni che ormai ci pensiamo ...

Al di là della sensazione (frequente nei dialoghi platonici) di trovarci con un pugno di mosche,

e difficoltà interpretative a parte, nel dialogo vi sono molti spunti da cogliere,

e non solo quello di avere per la prima volta impostata la questione, sia pure in termini

ancora molto eraclitei e non sempre moderni. Storicamente, infatti, Aristotele,

che la riprende nel De interpretatione

(su cui vi invito a ritornare ancora adesso) risolvendola in senso convenzionalistico

come ancora noi oggi, parte comunque dai concetti (e spesso dalla terminologia) di Platone: da quello

di "convenzione" (sunthéke) e di natura (fúsis), a quello di "voce" (foné),

a quello stesso di parola (onoma che è normalmente non solo 'nome' ma anche 'verbo');

dove Aristotele va drasticamente al di là di Platone è soprattutto nel concetto di verofalsità

come proprietà non del nome ma della proposizione (e se vi insiste tanto, ad apertura del

De interpretatione

è proprio probabilmente in polemica col Cratilo),

vanificando del tutto l'argomento {C} e rendendo inutile le sue confutazioni. Inoltre,

anche le concezioni del linguaggio come "azione" e della sua funzione principale di "insegnare"

qualcosa sul mondo avranno dei robusti eco nella filosofia contemporanea, a partire da

Wittgenstein

e poi della filosofia del linguaggio comune e della teoria degli atti linguistici.

Un'ultimo punto, infine: Platone distingue chiaramente i concetti di arbitrario

("secondo la nostra credenza") e convenzionale katà sunthéke, come farà poi Saussure,

ma nella tradizione occidentale presaussuriana i due concetti avevano finito per conguagliarsi (donde la necessità

di Sussure di ri-distinguerli), in base ad un fraintendimento della versione di Boezio

(480 c. - 524 d.C) che aveva correttamente volto katà sunthéke con il latino

secundum placitum 'secondo un accordo (il placitum era la sentenza

di un giudizio)', ma medievalmente il significato di ad placitum e simili diviene

'come vi pare e piace' («secondo che v'abbella» dice Adamo a Dante nella Commedia),

cioè il medesimo di arbitrario.

Comunque, quello che a noi ora preme è avere, in qualche modo, definito il tema della "naturalità" del linguaggio ed averne verificato la costante presenza tanto nel pensiero mitico come nella riflessione linguistica occidentale, non fosse che per meglio valutare le posizioni "convenzionaliste" di Saussure.

Col che, dopo questo interludio mitico e filosofico, siamo ormai

giunti, adeguatamente preparati, al secondo aspetto della teoria saussuriana, quello della convenzionalità:

perché un determinato segno, arbitrario, divenga davvero "linguistico" deve esserci

il consenso ideale (convenzione) di una comunità di parlanti circa il suo uso.

Se ognuno, ad esempio, assegnasse di proprio arbitrio espressioni ai concetti finirebbe

come Humpty-Dumpty, il personaggio di Lewis Carroll in un famoso passo di Behind the looking glass

(l' e-text

è scaricabile liberamente dal Project Gutemberg):

'I don't know what you mean by "glory,"' Alice said.

Humpty Dumpty smiled contemptuously. 'Of course you don't -

till I tell you. I meant "there's a nice knock-down argument for

you!"'

'But "glory" doesn't mean "a nice knock-down argument,"' Alice

objected.

'When _I_ use a word,' Humpty Dumpty said in rather a scornful

tone, 'it means just what I choose it to mean - neither more nor

less.'

'The question is,' said Alice, 'whether you CAN make words mean

so many different things.'

'The question is,' said Humpty Dumpty,

'which is to be master - that's all.'

Alice was too much puzzled to say anything, so after a minute

Humpty Dumpty began again. 'They've a temper, some of them -

particularly verbs, they're the proudest - adjectives you can do

anything with, but not verbs - however, _I_ can manage the whole

lot of them! Impenetrability! That's what _I_ say!'

'Would you tell me, please,' said Alice 'what that means?'

'Now you talk like a reasonable child,' said Humpty Dumpty,

looking very much pleased. 'I meant by "impenetrability" that

we've had enough of that subject, and it would be just as well

if you'd mention what you mean to do next, as I suppose you don't

mean to stop here all the rest of your life.'

'That's a great deal

to make one word mean,' Alice said in a thoughtful tone.

'When I make a word do a lot of work like that,' said Humpty

Dumpty, 'I always pay it extra.'

'Oh!' said Alice. She was too

much puzzled to make any other remark.

'Ah, you should see 'em come round me of a Saturday night,'

Humpty Dumpty went on, wagging his head gravely from side to

side: 'for to get their wages, you know.'

(Alice didn't venture to ask what he paid them with; and so you

see I can't tell YOU.)

[tav. 13]

Un bizzarro "padrone" del linguaggio, che fa fare alle parole quello che vuole

solo lui: Humpty-Dumpty.

Nonostante che espresso in termini informali ed intuitivi il concetto

di convenzialità sia abbastanza chiaro, si tratta in realtà di un termine molto

discusso in filosofia, non fosse che perché copre concetti di natura anche abbastanza

diversa.

La convenzionalità di Saussure non è ad esempio quella della filosofia

del diritto (dove poggia su un consenso esplicito dei cittadini ai codici normativi)

o della politica (la posizione "giusnaturalistica" prevede che lo stato e le sue

basi legali siano istituite da una decisione esplicita degli abitanti), come neppure

quella della filosofia della matematica (dove investe la "realtà" o meno dei numeri)

o della logica (dove implica la natura "umana" e contingente, anziché a priori

e/o trascendentale, dei primitivi logici). Verso le ultime due problematiche, Saussure

nulla ipoteca sui principi della logica (che sono semmai una precondizione della possibilità

di un linguaggio, non la "langue" stessa), e verso le prime due non ha l'idea "ingenua" del consenso

esplicito avvenuto in un determinato momento della storia ad opera di un definito gruppo

di uomini (come avvenuto, ad es., per la nostra costituzione).

[tav. 14]

Uno spiritoso esempio di come si può creare una convenzione, tratto dalle classiche strisce preistoriche

di John Hart, B.C., e risalente agli anni '60. Da Johnny Hart's Growing Old with B.C. A 50 Year Celebration,

West Carrollton (OH), Checker Book Publishing Group, 2007, p. 74.

La "langue" (che è il livello specifico al quale si esercita la convenzionalità

in Saussure), possiamo invece concludere, è una creazione storica

ed antropologica, ed è il risultato dell'uso del linguaggio da parte di una determinata

società di parlanti in un determinato momento della storia. La convenzione non è circoscritta

ad un momento iniziale istitutivo, ma è sempre in atto, radicata nell'uso che una comunità

fa della lingua, rinegoziata ad ogni atto linguistico, al cui esito felice ("felicità")

tutti i partecipanti devono cooperare ("principio di cooperazione"), come evidenzierà Grice e

la teoria degli atti linguistici, teoria che si svilupperà da una costola di Wittgenstein,

filosofo che è giunto, su questo punto, a risultati affatto confrontabili a quelli di Saussure.

La prospettiva "antropologica" della lingua di Saussure che abbiamo delineato

nel paragrafo precedente anticipa di cinquant'anni, va infatti sottolineato, alcune delle

tesi di una delle più importanti opere della filosofia del Novecento, le Philosophische

Untersuchungen ('Ricerche filosofiche', uscite postume nel 1957) di Ludwig

Wittgenstein (1889-1951).

Wittgenstein, dobbiamo purtroppo premetterlo, è senz'altro un pensatore "difficile",

sul quale a volte anche gli specialisti faticano a trovarsi d'accordo. Questo è dovuto in parte

(a) alla natura frammentaria dei suoi scritti (praticamente tutti postumi tranne il suo primo ed unico

libro, il Tractatus Logico-philosophicus del 1921, che appartiene tuttavia ad una diversa

e poi rinnegata fase del suo pensiero, separata da una decina d'anni di interruzione

nell'attività filosofica dagli scritti, tutti incompiuti e/o frammentari, della cosiddetta

"seconda fase", che trova uno dei suoi vertici nelle Ricerche filosofiche,

pure incompiute anche se pensate per la pubblicazione); (b) al particolare

stile del suo pensiero, rapsodico e dialogante, mai da esposizione dottrinale;

(c)

alla intrinseca difficoltà dei problemi che mette sul tappeto, sulle cui soluzioni

possono esserci anche interpretazioni diverse: un pensatore "aperto" e problematico, dunque.

L'argomento che ci interessa è molto approssimativamente quello variamente svolto nella

sezione centrale della prima parte delle Ricerche (§§ 138-271) e consiste

in due tesi distinte ma tra loro legate: (1) la tesi che il significato

equivale all' uso e (2) la tesi dell'impossibilità di un

"linguaggio privato". Prima di entrare nel vivo, devo naturalmente avvertire che,

come spesso avviene con Wittgenstein, questo argomento è stato letto ed interpretato

in modi diversi; quella che qui prospetto è la lettura più influente nella

tradizione della filosofia analitica, lanciata dal filosofo americano (Nebraska, 1941) Saul

Kripke in Wittgenstein on Rules and Private language, Oxford, Blackwell, 1982

(ne esiste anche una traduzione italiana).

Aggrediamo la questione partendo direttamente dal testo, e leggendo una serie completa di paragrafi dalle Ricerche in cui siano contenuti tutti gli elementi principali

dell'argomentazione, in modo da imparare anche a conoscere il particolare stile

di pensiero di Wittgenstein, che lo rende in qualche modo sempre aperto a nuove riflessioni

(vi sono nel testo anche spunti che puntano in altre direzioni: uno deve sempre scegliere!).

197.

[... ... ...] ——— Dove viene effettuata la connessione [b'] tra il

senso delle parole "Giochiamo una partita a scacchi! [c']" e tutte le regole del giuoco?

— Ebbene, nell'elenco delle regole del giuoco, nell'insegnamento degli scacchi,

nella pratica quotidiana del giuoco [a].

198.

"Ma come può una regola insegnarmi che cosa devo fare a questo punto [e]? Qualunque

cosa io faccia, può sempre essere resa compatibile con la regola mediante una qualche

interpretazione". — No, non si dovrebbe dire così. Si dovrebbe invece dire: Ogni

interpretazione è sospesa nell'aria insieme con l'interpretato; quella non può servire

da sostegno a questo. Le interpretazioni [f], da sole, non determinano il significato.

"Dunque, qualunque cosa io faccia, può sempre essere resa compatibile con la regola?"

— Lasciami chiedere: Che cosa ha da spartire l'espressione della regola — diciamo, un

segnale stradale [d] — con le mie azioni? Che tipo di connessione sussiste tra le due

cose? — Ebbene, forse questa: sono stato addestrato a reagire in un determinato modo

a questo segno, e reagisco così.

Ma in questo modo hai solo indicato un nesso casuale, hai soltanto spiegato come mai

ora ci regoliamo secondo le indicazioni di un segnale stradale; non in che consista,

propriamente, questo attenersi ad un segnale. No; ho anche messo in evidenza che uno

si regola [j] secondo le indicazioni di un segnale stradale solo in quanto esiste un

uso stabile, un'abitudine.

199.

Ciò che chiamiamo "seguire una regola" è forse qualcosa che potrebbe essere

fatto da un solo uomo [k], una sola volta nella sua vita? — E questa,

naturalmente, è un'annotazione sulla grammatica dell'espressione "seguire

la regola".

Non è possibile che un solo uomo abbia seguito una regola una sola volta. Non è

possibile che una comunicazione sia stata fatta una sola volta, una sola volta un

ordine sia stato dato e compreso, e così via. — Fare una comunicazione, dare o

comprendere un ordine, e simili, non sono cose che possano essere fatte una volta

sola. — Seguire una regola [n], fare

una comunicazione, dare un ordine, giocare una partita a scacchi sono abitudini

(usi, istituzioni).

Comprendere una proposizione significa comprendere un linguaggio. Comprendere un

linguaggio significa essere padroni [b''] di una tecnica.

200.

Naturalmente si può immaginare [c''] che in un popolo, che non conosca giuochi,

due persone si seggano davanti a una scacchiera ed eseguano le mosse di una partita [g]

a scacchi ; e anche con tutti fenomeni psichici concomitanti. E se noi vedessimo

una cosa simile, diremmo che quelle persone giocano a scacchi. Ma immagina ora

una partita [h] a scacchi tradotta, in base a certe regole, in una serie di azioni che

noi non siamo abituati ad associare a un giuoco, — per esempio, emettere

grida o battere i piedi. E supponiamo ora che quei due, invece di giocare a scacchi

nella forma a noi familiare, gridino e pestino i piedi; in modo, però, che questi

processi possano essere tradotti, secondo regole appropriate, in una partita a scacchi.

In questo caso saremmo ancora propensi a dire che quei due stanno giocando un giuoco?

E con quale diritto potremmo dirlo?

201.

Il nostro paradosso era questo: una regola non può determinare alcun modo d'agire,

poiché qualsiasi modo d'agire può essere messo d'accordo con la regola. La risposta

è stata: Se può essere messo d'accordo con la regola potrà essere messo in contraddizione

con essa. Qui non esistono pertanto né concordanza né contraddizione.

Che si tratti di un fraintendimento si può già vedere dal fatto che in questa

argomentazione avanziamo un'interpretazione dopo l'altra; come se ogni singola

argomentazione ci tranquillizzasse almeno per un momento, finché non pensiamo a

un'interpretazione che a sua volta sta dietro la prima. Vale a dire: con ciò facciamo

vedere che [i'] esiste un modo di concepire una regola che non è un'interpretazione,

ma che si manifesta, per ogni singolo caso d'applicazione, in ciò che chiamiamo

"seguire la regola" e contravvenire ad essa".

Per questa ragione esiste una tendenza a dire che ogni agire secondo una regola

è un'interpretazione. Invece si dovrebbe chiamare "interpretazione" soltanto la

sostituzione di un'espressione della regola a un'altra.

202.

Per questo 'seguire la regola' è una prassi [i''].

E credere [l] di seguire

la regola non è seguire la regola. E perciò non si può [m] seguire una regola 'privatim':

altrimenti credere di seguire la regola sarebbe la stessa cosa di seguire la regola.

203.

Il linguaggio è un labirinto di strade. Vieni da una parte e ti sai

orientare; giungi allo stesso punto da un'altra parte, e non ti raccapezzi più.

[tav. 15]

Una sezione della prima parte delle Ricerche filosofiche di Wittgenstein:

dalla fine del § 197 al § 203. Testo secondo l'edizione italiana a cura

di Mario Trinchero, Torino, Einaudi, 1967, pp. 106-109. I numeri-chiave introdotti in

verde si riferiscono alla spiegazione qui sotto proposta.

Se proviamo a rimontare la catena argomentativa avremmo qualcosa

di questo tipo (i numeri in verde rinviano al testo).

(0) La premessa è che un linguaggio è pensato come un

"gioco" costruito con regole [a],

e conoscere un linguaggio equivale a seguirne correttamente le regole

[b'] (il linguaggio è una tecnica di

cui bisogna essere padroni [b'']), donde la

frequenza degli esempi basati sul gioco degli scacchi,

[c'] e [c''],

sulle regole dei segnali stradali [d]

e simili. Per quanto riguarda la tesi (1),

cosa vuol dire seguire una regola [e]

ovvero "comprenderne il significato"? «Le interpretazioni, da sole, non determinano

il significato» [f],

come si vede dall'esempio immaginario della partita finta ma apparente

[g]

e della vera ma irriconoscibile [h],

a partire dal quale si argomenta come "seguire una regola" non sia un'interpretazione

[i'].

«'Seguire la regola' è una prassi» [i''], invece:

«uno si regola [...] solo in quanto esiste un uso stabile, un'abitudine»

[j].

A queste considerazioni si intreccia strettamente l'argomento (2)

contro il linguaggio privato: "seguire una regola" [k],

infatti, non è cosa che potrebbe essere fatta da un solo uomo, una sola volta:

come potrebbe allora sapere il significato di quello che sta facendo? «Credere di

seguire la regola non è seguire la regola» [l]: «perciò

non si può seguire una regola 'privatim'» [m].

Si noti, poi, come le conclusioni di Wittgenstein mettano capo, per quanto

riguarda la tesi (1), ad una fondazione antropologica e

convenzionalista del linguaggio affatto simile alla saussuriana («Seguire una regola,

fare una comunicazione, dare un ordine, giocare una partita a scacchi sono

abitudini (usi, istituzioni)» [n]),

e, per quanto riguarda la tesi (2), ad una (sempre gradita)

dimostrazione di quello che la linguistica strutturale e la teoria

della comunicazione (ed anche noi all'inizio delle nostre lezioni, nel

§ 1.0) avevano posto

come definizione stessa di linguaggio: il fatto che siano necessariamente

implicati più partecipanti (almeno un emittente ed un destinatario!).

Si noti, infine, che l'idea che il linguaggio sia in realtà una famiglia di diversi giochi, cioè di attività basate su regole, poggia su dei precedenti importanti: la nozione del linguaggio come una azione era nel Cratilo (che vi invito a rileggere); pure la nozione che esistono diversi tipi di uso del linguaggio è preceduta dalla consapevolezza espressa da Aristotele nel De interpretatione (che vi invito a rileggere) che esistono diversi tipi di discorso, tra qui quello apofantico (verofalso, o referenziale, che informa di stati di cose nel mondo) è solo uno; ed anche la concezione che usare un linguaggio è poterlo insegnare ha i suoi precedenti nel Cratilo. Inoltre, questi aspetti della speculazione di Wittgenstein, confermati dal coté linguistico dalla riflessione sulle funzioni del linguaggio di Jakobson che presto vedremo, hanno avuto importanti conseguenze nella filosofia del linguaggio contemporanea con la cosiddetta filosofia del linguaggio ordinario e la teoria degli atti linguistici (per cui probabilmente non avremo qui spazio, ma cui almeno dobbiamo accennare).

Un'altra fondamentale caratteristica dei segni linguistici è

che sono complessi e "discreti", tanto al loro interno (articolazione),

quanto rispetto ad altri segni (composizionalità).

Avere una articolazione anziché essere compatti significa essere scomponibili in parti tra loro

chiaramente distinte: un libro, ad esempio, è "discreto" in quanto è segmentabile

in unità distinte (capitoli, paragrafi ...), ma l'acqua contenuta in un bicchiere è

"compatta", in quanto non la posso segmentare in parti distinte (e se la dividessi

nelle sue molecole costituenti cesserebbe comunque di esistere come acqua, in quanto

non avrebbe più le determinate caratteristiche fisiche che attribuiamo all' "acqua").

Guardiamo invece un segno linguistico. L'espressione mela, ad esempio, è

chiaramente segmentabile in quattro unità sonore, fonemi (che presto approfondiremo),

facilmente identificabili procedendo a prove di commutazione locale

(Vela, mOla,

meNa, melO);

il concetto 'mela', distinto da quello di 'pera' ecc., è invece chiaramente segmentabile

in 'buccia', 'polpa', 'seme', 'picciolo', ecc.

Questa doppia articolazione del linguaggio, tanto a

livello di definizione concettuale che di segmentazione fonologica, è stata specialmente

sottolineata come costitutiva del linguaggio umano soprattutto da un altro grande

linguista che si è rifatto alla lezione di Saussure, il francese André Martinet

(1908-1999).

La correlata proprietà della composizionalità vuole che ogni segno possa

diventare a sua volta una parte discreta di un complesso di segni il cui significato

è dato dalla somma del significato delle sue parti: più parole possono formare un sintagma,

una frase, ecc... Ad esempio il significato di "risotto di zucca" è propriamente

la sommatoria dei significati risp. del nome riso 'chicchi ricavati per uso

alimentare dalle spighe dell'Oryza sativa' + il suffisso derivativo -otto

+ la preposizione di 'relazione di materia' + zucca 'la polpa succulenta

della Cucurbita pepo'.

Questo principio, in realtà, era già stato individuato dal grande logico e filosofo della matematica

Gottlob Frege (1848-1925)

in un articolo del 1892, Über Sinn und Bedeutung, ma su questo torneremo

nel paragrafo successivo.

Molte delle cose che abbiamo detto sopra sottintendevano naturalmente

un'altra caratteristica del segno linguistico, la linearità del significante:

come diceva Saussure (Cours, p. 88 dell'ed. italiana = p. 103 della francese),

«questo principio è evidente, ma sembra che ci si sia sempre dimenticati di enunziarlo,

senza dubbio perché lo si è trovato troppo semplice».

Il significante linguistico, infatti, (ibidem) «essendo

di natura auditiva, si svolge soltanto nel tempo ed ha i caratteri che trae dal

tempo: (a) rappresenta una estensione, e (b) tale estensione è misurabile in una

sola dimensione: è una linea». Saussure era già ben consapevole dell'importanza

semiologica di questa caratteristica del linguaggio umano rispetto ad altre forme

di linguaggio (ibidem): «in opposizione ai significanti visivi (segnali

marittimi ecc.) che possono offrire complicazioni simultanee su più dimensioni,

i significanti acustici non dispongono che della linea del tempo: i loro elementi

si presentano l'uno dopo l'altro; formano una catena».

Parlando della composizionalità abbiamo accennato all'importanza del

grande logico e filosofo della matematica

Gottlob Frege (1848-1925).

Gli interessi filosofici di Frege (e le opere che ha scritto) erano rivolti soprattutto

alla logica ed alla filosofia della matematica, ma un suo breve articolo del 1892,

Über Sinn und Bedeutung (in "Zeitschrift für Philosophie

und Philosophische Kritik" C (1892) 25-50; la più accreditata traduzione italiana è

Senso e denotazione, in La struttura logica del linguaggio, a cura di

Andrea Bonomi, Milano, Bompiani, 1995 [1973], pp. 9-32) è una pietra miliare anche

per la linguistica. Dal SUO punto di vista, probabilmente,

questo intervento non rappresentava molto più di uno sconfinamento occasionale nelle

lingue naturali e nella loro logica, ma per NOI è assolutamente fondamentale,

in quanto è alla base (anzi, ne segna in realtà la nascita) di tutta la moderna

tradizione filosofica analitica, logica e filosofia del linguaggio compresa,

ed in particolare di quell'area di studi che si suole indicare come "semantica"

(ossia lo studio del significato). Noi ne daremo, naturalmente,

un resoconto estremamente semplificato e limitato ai pochi punti che più ci riguardano

in quanto linguisti, ma di questa originaria e costituzionale differenza

di interessi dobbiamo comunque sempre tener conto per interpretare correttamente il

pensiero di Frege, e rapportarlo alla tradizione linguistica.

Ma prima di entrare direttamente nella teoria semantica del 1892, ci

conviene prenderla più da lontano, e precisamente dal principio di composizionalità,

che ha le sue naturali premesse nel De interpretatione

di Aristotele (i cui capitoli iniziali vi invito a rileggere), e da cui abbiamo

preso le mosse noi, e da alcune riflessioni metodologiche in genere

(da cui ha preso le mosse Frege per la sua semantica), così come nascono nei

Fondamenti dell'aritmetica del 1884 (Die Grundlagen der Arithmetik. Eine

logischmathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl [I fondamenti

dell'aritmetica. Una ricerca logico-matematica sul concetto di numero], Breslau,

Koebner, 1884; trad. it. in Logica e aritmetica, a cura di C. Mangione,

Torino, Boringhieri, 1965).

Il punto di partenza è il concetto di numero, il cui problema viene riformulato

linguisticamente: ossia la domanda (di filosofia della matematica) sui numeri "che cosa è un numero?"

diventa una domanda (di semiotica) sui segni dei numeri "a che cosa si riferisce il segno

uno?". «La non rappresentabilità del contenuto di una parola [ad es. del

numero "uno"], non è una ragione per negarle ogni riferimento [Bedeutung

'significato'], o per escluderla dall'uso. L'apparenza del contrario è dovuta al

fatto che noi consideriamo le parole in isolamento, ci domandiamo qual'è il loro

riferimento e lo cerchiamo in una rappresentazione. Così, una parola per la quale

ci manca un'immagine interiore corrispondente [non abbiamo, nell'es. prec. una

immagine mentale di "uno"] sembra priva di contenuto. Ma bisogna sempre considerare

un'intera proposizione. Solo in essa le parole hanno effettivamente un riferimento»

(Frege, Fondamenti, cit.). In altre parole, un segno ha davvero significato

solo nel suo contesto, ed, e converso, una proposizione significa in quanto

è la sommatoria dei segni che la compongono. E questo ha valore, come noterete,

pienamente linguistico oltre che matematico, getta ossia le basi di una teoria

semantica, ed è per questo che è per noi così importante.

La semantica (ossia la teoria linguistica del significato) di cui

i Fondamenti dell'aritmetica avevano gettato le basi semiotiche, sarà finalmente

abbozzata nel 1892 in Über Sinn und Bedeutung; dico, naturalmente, solo abbozzata

perché (l'ho già detto, ma giova insisterci) a Frege importava più una teoria sulla

matematica che non sui linguaggi naturali.

Ora, se è vero che solo nella preposizione le parole trovano veramente

il loro significato, come avevamo scoperto nei Fondamenti dell'aritmetica,

dobbiamo pur sempre interrogarci sulla natura dei segni di base, ossia, in

sostanza, tracciare le linee maestre della semiotica di Frege.

In generale, per Frege ad ogni «segno [Zeichen] (sia esso un nome, una connessione

di parole, una semplice lettera) è collegato, oltre a ciò che è designato, e che

potrei chiamare la denotazione [Bedeutung 'significato'] del segno, anche

ciò che chiamerei il senso [Sinn 'senso'] del segno, e che contiene il modo

in cui l'oggetto viene dato» (Frege, trad. cit. p. 10; per semplificare, comunque,

ci limiteremo solo ai nomi che siano «la designazione di un singolo oggetto», ossia

dei "nomi propri"). Il "significato" (Bedeutung) di un nome proprio è pertanto il

suo riferimento, cioè «è l'oggetto stesso che con esso degniamo» (ibid. p. 13);

il "senso" (Sinn) è la parola medesima, «la designazione di un singolo oggetto»

(ibid. p. 10). Inoltre, ad una Bedeutung possono anche corrispondere

più Sinne: ad esempio il pianeta Venere (Bedeutung) può essere designato

tanto "Espero" quanto "Vespero" (con due Sinne diversi, dunque); e sono,

come Frege ben sa, proprio le lingue naturali ad essere particolarmente complicate

sotto questo rispetto.

«Dalla denotazione [Bedeutung] e dal senso [Sinne] di un segno

[Zeichen] va tenuta distinta la rappresentazione [Darstellung]

connessa al segno», che è «un'immagine interna [...] spesso impreganta di sentimenti

[... e] non è sempre collegata al medesimo senso, neppure nella stessa persona.

La rappresentazione è soggettiva, varia da persona a persona» (ibid. p. 12).

L'esempio seguente dovrebbe contribuire a chiarire la concezione di Frege:

Per chiarire questi rapporti può forse essere utile il seguente paragone. Immaginiamo che qualcuno osservi la luna attraverso un cannocchiale. Ora, io paragono la luna alla denotazione; esso è l'oggetto di osservazione reso possibile dall'immagine reale proiettata dalla lente dell'obiettivo dentro il cannocchiale e dall'immagine retinica dell'osservatore. In questo paragone, l'immagine dell'obbiettivo è il senso, e l'immagine retinica è la rappresentazione o intuizione. L'immagine del cannocchiale è cioè solo parziale poiché dipende dal punto di osservazione, eppure è oggettiva, perché può servire a più osservatori. Si può predisporla in modo tale che più persone contemporaneamente possano utilizzarla; l'immagine retinica è invece tale che ognuno deve avere necessariamente la sua. Sarebbe perfino difficile ottenere una congruenza geometrica, per la diversa conformazione degli occhi; una effettiva coincidenza sarebbe comunque da escludersi. Si potrebbe ancora continuare ad usare questo paragone supponendo che l'immagine retinica di A possa essere resa visibile a B, oppure anche allo stesso A attraverso uno specchio. Si potrebbe allora forse mostrare come una rappresentazione possa essere assunta essa stessa come oggetto, ma che, in quanto tale, non è per l'osservatore ciò che invece è per chi se la rappresenta direttamente. Ma seguendo queste implicazioni ci allontaneremmo troppo dal nostro argomento.

[tav. 16]

L'esempio del "cannocchiale di Frege". Da Senso e denotazione, in La

struttura logica del linguaggio, a cura di Andrea Bonomi, Milano, Bompiani,

1995 [1973], p. 13.

A ben guardare, in realtà, l'impostazione di Frege e quella di Saussure

sono, da un punto di vista sostanziale, più simili di quello che non appaia a prima vista.

La principale differenza di fondo, infatti, è semplicemente il diverso grado di approfondimento di

una parte (segno linguistico in Saussure) rispetto ad un'altra (riferimento oggettuale

in Frege) della teoria semantica; e questo, va inoltre sottolineato, è più l'effetto

dei diversi interessi dei due studiosi (logica e matematica per Frege, lingue naturali

e linguistica per Saussure) che non di una divergenza teorica di fondo.

Le differenze più evidenti (e che più facilmente traggono in inganno) sono invece a livello

terminologico.

È questo, macroscopicamente, il caso delle due, fondamentali, coppie signifiant

et signifié in Saussure e Sinn und Bedeutung in Frege, che vogliono dire

cose completamente diverse (ed è questa la ragione per cui consiglio di mantenere

la terminologia in lingua originale onde non fare confusioni; la traduzione italiana

di Frege che ho citato cerca di aggirare il problema traducendo Bedeutung

con "denotazione" anziché 'significato', ma mi sembra ancora più semplice mantenere

il termine tedesco). In particolare, comunque, è soprattutto per "significato"

che Saussure e Frege intendono due concetti radicalmente diversi: nel primo il

signifié è una entità immateriale e psychique, mentale, nel secondo

la Bedeutung è un oggetto (la cui costituzione è un problema filosofico

da cui qui possiamo astrarre, ma che comunque non dipende in ultima analisi dall'uso

che facciamo del linguaggio). Invece il "senso", Sinn, di Frege, essendo l'espressione

con cui un'oggetto viene denotato, sembra corrispondere abbastanza bene in Saussure al segno

linguistico tutto (naturalmente non vogliamo con questo dire che i due concetti

siano del tutto uguali, ma solo capire che rivestono un ruolo tutto sommato analogo).

Inoltre, il "segno" di Frege (Zeichen) è tutt'altra cosa

dal signe di Saussure: laddove l'uno è materiale e concreto,

l'altro è immateriale e mentale. Lo Zeichen sembra invece assai prossimo alla

parole di Saussure, in quanto fregeanamente è "la faccia materiale di un senso", cioè

saussurianamente la "realizzazione materiale di un segno". Le "rappresentazioni"

di Frege sembrano, infine, quello che (in realtà non in Saussure ma nella tradizione

strutturalista postsaussuriana) per noi sono le "connotazioni".

Nella tavola seguente ho cercato di raffigurare le linee essenziali per un confronto

delle semiotiche di Frege e Saussure, evidenziandone la convergenza, al di là

delle diversità terminologiche che la nascondono:

[tav. 17]

Una proposta di rappresentazione schematica dei rapporti tra le nozioni di Sinn

e Bedeutung di Frege e signifiant e signifié di Saussure.

Per quanto riguarda il principio della composizionalità e la semiotica

generale Saussure e Frege sembrano pertanto essere su posizioni (fatti salvi i diversi

interessi) abbastanza simili. Dove le due tradizioni divergono radicalmente è invece

sulla teoria del significato (inteso nel senso generale del termine).

Se per Frege, come abbiamo visto, il significato di un nome è il suo riferimento,

il significato di una proposizione è la sua verofalsità (idea che risale al

De interpretatione

di Aristotele, che vi invito a rileggere), cioè la sua proprietà di dire qualcosa di

vero o di falso sul mondo (naturalmente, Frege sa benissimo che esistono anche proposizioni

proposizioni che non vogliono dire nulla in quanto non sono o vere o false - ad

esempio "Werther è un personaggio di Goethe" è vera ma "Werther era alto un metro e

sessantasette" non è nè vera nè falsa perchè "Werther" non ha un referente nel mondo - , ma per i suoi scopi

queste non rivestono particolare interesse). Perché questa impostazione possa funzionare,

va aggiunto, bisogna che in qualche modo «l'umanità abbia un patrimonio comune

di pensieri che trasmette di generazione in generazione» (ibid. p. 12): si

parla di solito di un "platonismo" di Frege proprio per questa sua concezione che

l'umanità abbia un patrimonio comune di "idee", anche se poi precisare il senso

filosofico di questa posizione non è facile (e noi non lo faremo); comunque queste

"idee" da cui dipende la verità non sono di derivazione empirica od antropologica,

ma sono a priori presenti nella nostra mente.

In Saussure, ed ancor più nella tradizione filosofica che parte dal secondo Wittgenstein,

invece, cosa vuole dire una proposizione, non ha a che fare con la presenza di

alcun patrimonio di idee che ne permetta in assoluto la sua verofalsità, ma piuttosto

con gli usi che una comunità linguistica ne fa (e senza la quale nessuna verofalsità

potrebbe essere a priori stabilita): sapere cosa vuol dire seguire una regola

implica la presenza di una comunità al cui uso rimettersi.

Comunque, per riassumere, si configurano su questo aspetto due tradizioni distinte, che tuttora animano

il dibattito filosofico; da una parte una concezione antropologica per cui il

significato è funzione dell'uso, e dall'altra una posizione "platonica" per cui

il significato è funzione di una verofalsità possibile a priori, ossia insita nei

segni stessi che rimandano ad una realtà esterna indipendentemente dall'uso che ne fa

una comunità.

Abbiamo più volte detto che sia le parti discrete in cui si articolano

significante e significato, sia la funzione che li congiunge nel segno linguistico, sia la

composizionalità con cui più segni possono congiungersi agiscono sistematicamente.

Possiamo ora meglio comprendere come, per Saussure, una "langue" sia sempre un

sistema: ogni lingua (la "grammatica" di ogni lingua), ossia,

è un sistema coerente di funzioni, e come tale può essere analizzato e studiato.

Gran parte della linguistica del Novecento si pone infatti all'insegna dello

strutturalismo che nasce, appunto, dalla lezione di Saussure, rinforzata

anche dal modello della antropologia strutturale di

Lévi-Strauss.

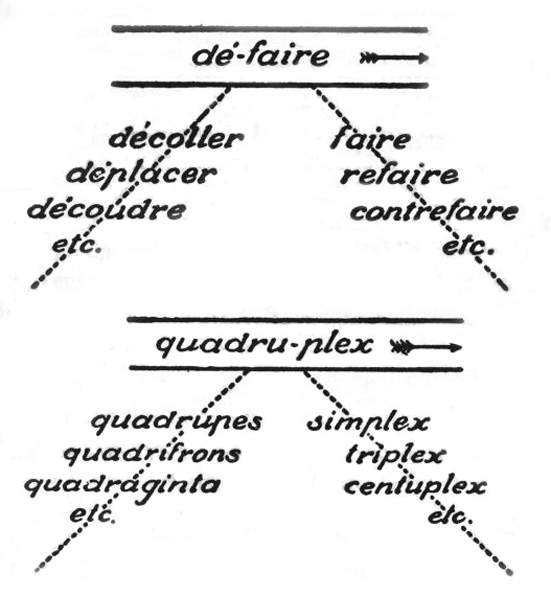

Dire che la lingua è un "sistema coerente di funzioni" equivale

a dire, nella terminologia saussuriana, che «in uno stato di lingua tutto poggia

su rapporti» (Cours, p. 149 ed. it. = 170 ed. fr.); questi rapporti, nello

specifico, si snodano su due ordini di valori, l'asse paradigmatico (secondo

il termine introdotto da Jakobson e che si è oggi imposto come standard; Saussure

propriamente avrebbe detto associatif) e l'asse sintagmatico, che

riproducono il contrasto tra astratto e concreto dell'opposizione tra "langue" e "parole".

I rapporti sintagmatici sono

i rapporti, fondati sul carattere lineare degli atti linguistici, che i vari segni

(parole) intrattengono tra loro, schierandosi gli uni dopo gli altri, nella catena

della "parole": questi rapporti sono sempre in presentia, concreti, e sono

detti "sintagmatici" in quanto queste combinazioni sono chiamate "sintagmi".

I rapporti paradigmatici, invece, sono astratti e uniscono dei termini in absentia

in «una serie mnemonica virtuale", in altre parole sono strutture della "langue",

della grammatica di una lingua. L'esempio seguente di Saussure dovrebbe chiarire

meglio la questione; l'argomento è inoltre ben sviluppato nel manuale di Graffi -

Scalise (capitolo 2.5).

[tav. 18]

Riproduco l'immagine originaria del Cours, p. 178 ed. francese = 156 ed. italiana.

Che la dimensione associativa o sintagmatica sia a tutti gli effetti

presente nella langue, ossia il fatto che i segni linguistici siano "montati"

uno dopo l'altro secondo un tempo "mentale" nella langue "prima" ma allo stesso

modo in cui saranno scanditi nella parole, è cosa, a mio parere, evidente

a qualsiasi lettore non prevenuto del Cours. Bailly ha però sostenuto (in

importanti e soprattutto influenti) scritti propri che le regole della sintassi

(cioè quelle che presiedono alla disposizione dei segni sull'asse sintagmatico)

pertengono solo alla parole: la sintassi non farebbe così parte della langue. Il

che, a mio parere, è un assurdo, anche se quasi sempre ripetuto anche dai migliori

commentatori moderni: è, in altri termini, una tradizione interpretativa che, se pure dominante, è

sbagliata, ed il colpevole è Bailly.

Le conclusioni che abbiamo raggiunto nel paragrafo terzo, ossia che

la "langue" è una creazione storica ed antropologica ed è il risultato dell'uso del

linguaggio da parte di una determinata società di parlanti in un determinato momento

della storia, portano necessariamente a concludere che, anche se tutti gli uomini hanno

e probabilmente hanno sempre avuto la facoltà del linguaggio, le lingue (le "langues"

definite come sopra) sono necessariamente molteplici, variando a seconda dei gruppi

sociali che le esprimono, ma anche del tempo in cui sono state espresse.

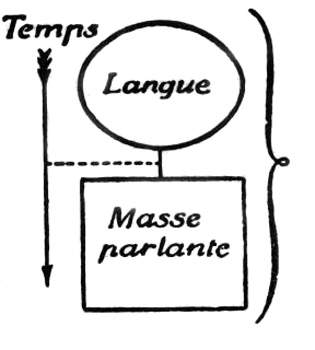

Per Saussure, infatti, il tempo, oltre alla convenzione sociale, è l'altra coordinata

fondamentale per cui una lingua è quella che è: «en dehors de la durée, la réalité

linguistique n'est pas complète et aucune conclusion n'est pas possible» (Cours,

cit., p. 113). Lo schema, pertanto, che Saussure prospetta è il seguente:

[tav. 19]

Tempo, società e linguaggio per Saussure. Riproduco l'immagine originaria del Cours,

p. 113 ed. francese.

Da questa constatazione discendono almeno due ordini di conseguenze,

che hanno variamente segnato la storia della linguistica successiva.

Il primo è dovuto al fatto che Saussure, od almeno Bailly per lui,

nel Cours dice espressamente che una "langue" è sempre un sistema ou

tout se tient. Questo, se preso alla lettera ed in assoluto ("i sistemi-langue

sono sempre perfettamente stabili e coerenti"), è in palese contraddizione con l'idea

del costante mutamento esercitato dal tempo (i sistemi cambiano continuamente, cioè

sono rinegoziati ad ogni atto di parole): se pensiamo alla comunicazione come

ad una attività criptata, in cui la langue sia la "chiave" crittografica,

la comunicazione perviene a buon fine se entrambi i partecipanti hanno la medesima

chiave; se questa gli cambiasse tra le mani nel corso della comunicazione medesima, il gioco

non funzionerebbe più. Ed allora: perché funziona? Due sono le risposte a questa

domanda.

La prima è non si debba pensare ai sistemi come organizzazioni perfette ou tout

se tient, ma come a strutturazioni sempre instabili, in cui a dei centri

relativamente coerenti si oppongono sempre delle periferie variamente destrutturate

od in ristrutturazione; pensate ai patchworks che presentano molte chiese antiche:

materiali di provenienza romana sono magari riutilizzati in una struttura complessivamente

barocca, ma con sopravvivenze di una cappella paleocristiana, un'abiside romanica,

una navata centrale gotica, un cupolone rinascimentale, fino alla ritinteggiatura

moderna: tutte risistemazioni, rimaneggiamenti, ristrutturazioni con una loro diacronia

che pur se hanno inciso sulla struttura dell'insieme, pure non ne hanno mai pregiudicato

la stabilità complessiva. Che le langue siano dei sistemi di questo tipo,

per definizione instabili, con centri e periferie che ne rispecchiano la complicata storia,

è quanto diceva espressamente Antoine Meillet (1866-1936), grande indoeuropeista

e linguista storico allievo di Saussure (alla École des Hautes Études, cui succederà

quando Saussure sarà chiamato al fatidico insegnamento universitario di Gibevra),

come lui attivo membro della Société de linguistique de Paris (di cui anzi diventerà

segretario), ma soprattutto amico e corrispondente stretto di Saussure, che ben

possiamo pensare come "persona informata dei fatti" ben prima che Saussure li svelasse

ai suoi allievi nel 1906. Ed il sospetto che Saussure lui même la pensasse

più come Meilett che come Bailly è forte.

La seconda è che il paragone con le chiavi crittografiche è troppo semplificante

e finisce per depistarci: la chiave delle lingue naturali è, a differenza

delle artificiali, fortemente ridondante: in ieri il mio gatto nero dormiva

il fatto che l'evento riferito si è svolto nel passato è detto due volte (l'avverbio

ieri ed il tempo imperfetto), che l'attore principale sia di genere maschile

quattro volte (il mio gatto nero) e di numero

singolare ben cinque (il mio gatto nero